BLOG -Circular Economy and Environment

脱炭素に向けてソーラーカーの実用化は近い?現状と将来の展望

Friday, 21 February 2025

今回は「乗り物の脱炭素への取り組み」をテーマに、ソーラーカーの歴史や現状、将来の展望を解説します。

ソーラーカーとは?

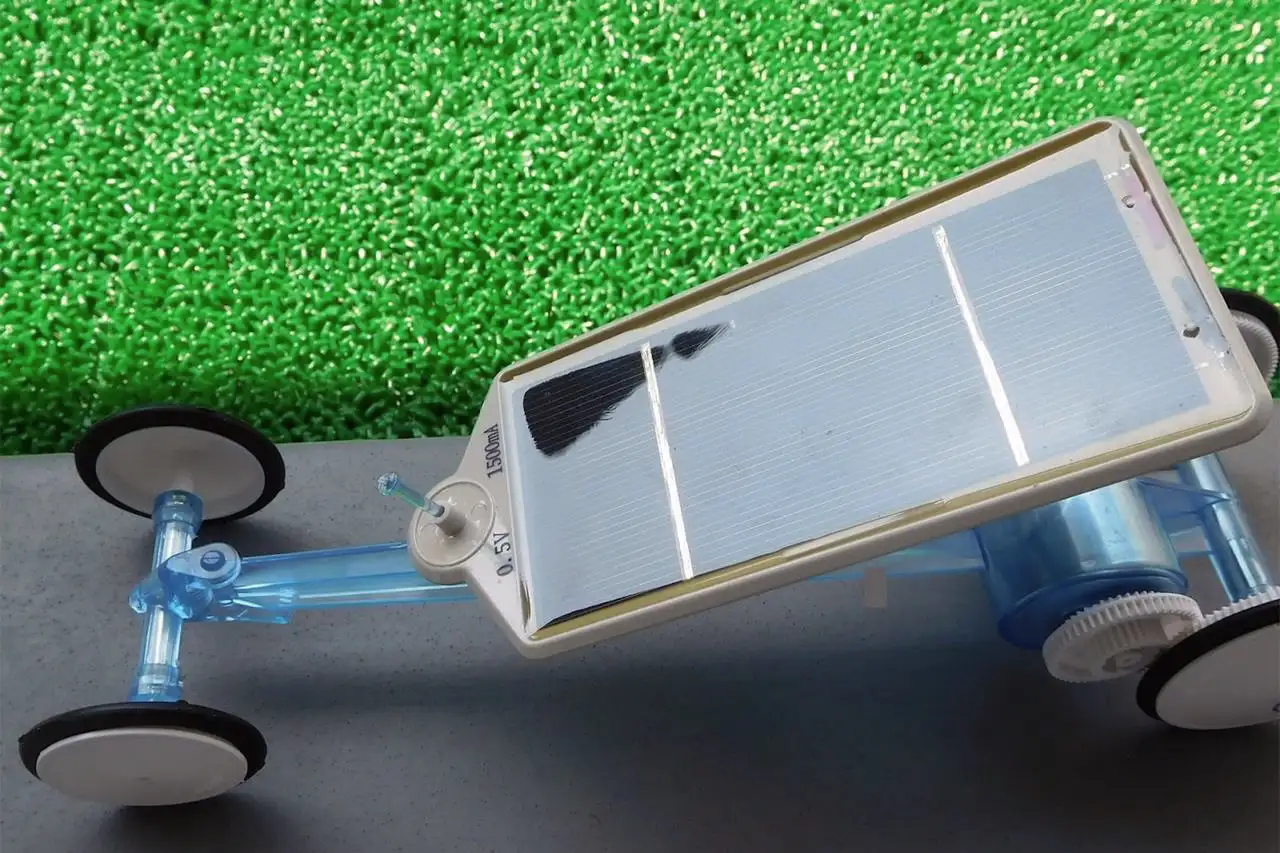

ソーラーカーは車体の表面に設置されたソーラーパネルで集めた太陽光を電力に変換し、そのエネルギーを使ってモーターを動かし走行する車です。

再生可能エネルギーを利用し、排気ガスや二酸化炭素(CO2)を排出せずに走行できるという点から、環境に配慮した自動車として開発が進められています。

日本の太陽光発電は再生可能エネルギーの中で最も導入が進んでおり、ソーラーカーは移動手段の脱炭素化を加速させる、持続可能なモビリティーとして期待が高まっています。

ソーラーカーの歴史

ソーラーカーが初めて開発されたのは1950年代といわれています。欧米の自動車メーカーのイベントにて、セレン光電池から発電されたエネルギーで走行する、全長40cm程度の模型自動車の実演走行がソーラーカーのはじまりとされています。

その後、1982年にオーストラリアの冒険家が開発したソーラーカーが、世界最長距離を走行しました。それを機に1987年より「ワールド・ソーラー・チャレンジ」というソーラーカーのレースが開催され、日本においても1992年から鈴鹿サーキットでソーラーカーレースが行われ、2021年まで続きました。

大会終了の背景には、技術革新によってEVやFCVが注目されるなど、代替エネルギーのトレンド変化が要因とされています。

(参考:https://www.nkc-nagaigp.co.jp/index.php/solarpower/solarcar/

ソーラーカーの現状|普及が難しい理由

ソーラーカーは「レースカー」として進化を遂げたものの、実用車としての普及に至っていないのが現状です。それにはいくつかの理由があります。ここではソーラーカーの現状として、実用化が難しい理由を見ていきましょう。

<燃費の効率が悪い>

ソーラーカーを実用車にする場合、燃費効率が悪くなるというデメリットがあります。実用車は最大限軽量化されているレースカーと違い安全装備が付いていたり、荷物を載せたりするため、車体が重くなってしまうからです。

車両重量が増えるほど、発信時に大きなエネルギーが必要になり燃費が悪くなります。レースカーに比べて、走行時のエネルギー消費量が大きいため、実用性が低く、普及の難しさにつながっています。

あわせて読みたい: 環境に配慮した車「エコカー」とは?種類や特徴をチェック!

<コストの問題>

もうひとつの理由はコストの問題です。高性能なソーラーパネルや軽量化素材の開発は高額とされています。昨今では、コストの問題から自社生産を断念したドイツのスタートアップ企業もあるといいます。

また、日本の自動車メーカーでは、自動車の屋根にソーラーパネルを設置できるオプションなども提供していますが、約30万円と高額です。

ソーラーパネルで日中蓄えられる太陽光は最大1kWhで、走行距離にすると約6km分しかありません。このように開発コストが高い点や、導入費用と発電量が見合わないことが、ソーラーカーの実用化が難しい理由になっています。

(参考:https://www.nkc-nagaigp.co.jp/index.php/solarpower/solarcar/)

ソーラーカー実用化に向けた日本の取り組みと将来の展望

日本では、現時点で実用車として販売されているソーラーカーは存在しません。しかし、大手自動車メーカーでは、ソーラーカーの実用化を目指し、研究と開発を進めています。

具体的にどんな取り組みが行われているのか見ていきましょう。

<車体に太陽光パネルを搭載したソーラーカーを販売>

大手自動車メーカーでは、2017年に世界初の「ソーラー充電システム」を搭載した量産車を販売しました。単結晶型のソーラーパネルで最大出力180Wを達成し、ソーラーパネルで充電した電力を使って走行する自動車として世界的に注目を集めました。

その後、2022年には最大出力225Wのソーラー充電システム搭載の新型車を発表し、年間1,800kmの走行距離にあたる電力の生成が可能となっています。

(参考:https://www.sangyo-times.jp/article.aspx?ID=8077)

<2019年から電機メーカーと共同で高性能ソーラーパネルの実証実験を開始>

2019年からNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)と大手自動車メーカー、電気機器メーカー共同のプロジェクトが開始されています。これは従来のソーラーパネルに代わり、開発中のガリウムヒ素系ソーラーパネルを車体のルーフやバックドアガラス、ボンネットなどに貼り付け、充電能力の向上や航続距離を確かめるというものです。

実験に使用されたソーラーパネルは厚みが0.03mmで非常に薄く、車体にフィットしきれいに貼り付けられるほか、エネルギー変換効率が34%で、世界最高水準を上回る性能であることがわかっています。

また、最大出力は860Wで従来のパネルに比べて大幅に出力が向上しました。さらに走行中でも充電や発電ができるため、1日最大56kmほど、約1時間半~2時間の継続走行が実現しています。

しかし、開発中のパネルにかかる製造コストは従来のパネルの400倍とされており、車体に搭載した場合、パーツだけで1,000万円を超えてしまうのが難点です。現在、パネルの製造コスト削減に向けた研究が実施されています。

ソーラーカーは実用化に向け、コスト削減を研究中

実用化が難しいとされてきたソーラーカーですが、パネルの開発や実証実験によって技術は確実に進展しています。

日本では、「人が乗れる車」としての認知度を高めるための企画展なども実施中です。脱炭素社会に向けて、ソーラーカーの重要性は今後さらに増していくことでしょう。